お久しぶりの投稿となってしまいました!

私個人は将来のライフプランを考えた上で親の介護や生活のしやすさを考えて、故郷の北海道札幌市に拠点を移しました!

この記事を発見された方の中には

・離れて暮らす親が自宅を売却して賃貸に住むが、年金暮らしの親は部屋を借りられるのだろうか…

・高齢者住宅があまりにも高いが、普通の賃貸ではちょっと心配…

といったお悩みがあるのではないでしょうか?

近年、相続で揉める話はよく耳にするし、「終活」に注目されていることもあり、長年住んだマイホームを売却して、残りの貯金で賃貸生活を送るといった選択をされる方も少なくはないのではないでしょうか?

実際に、不動産の仕事をする私の元にも、「トラブルの元になる財産は早めに処分しておきたい」や「維持管理が大変だから」といった目的で自宅売却のご依頼が増えてきています。

マイホームを売却した後の生活は?というと、以下のような選択肢があります。

・賃貸物件を借りる

・手軽なマンション一室を買い直す

・高齢者施設へ入居する

などがあります。

本日の記事では、上記の中で最も手軽な選択肢【賃貸物件を借りる】について、意外と皆様が苦労される入居審査と解決方法(入居までの道のり)をご紹介します!

ボリュームたっぷりなので、目次から見たい内容だけをピックアップしてもOKです!

高齢者の部屋探しの現状は?

「高齢者のお部屋探し」についてどのような傾向があるのでしょうか?

ここではまず相場感について触れていきます。

単身高齢者は増加傾向

2023(令和5)年、高齢者(65歳以上)を含む世帯数は全世帯の49.5%。

約半数は高齢者を含む世帯となっております。

そのうち、単身世帯は下記のように変動しております。

| 年 | 単身世帯割合 |

|---|---|

| 2001年 | 19.4% |

| 2013年 | 25.6% |

| 2023年 | 31,7% |

※2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況を参照

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/10.pdf

年により多少の増減はありますが、この20年で1.5倍ほどに増加していることがわかります。

高齢者向け施設は高い!

下記はそれぞれ施設ごとの平均的な月額費用を比較したものです。

正確にいえば生活コスト等も考えると正しい比較とはいえないかもしれませんが、高齢者専用施設は月額コストが高い傾向があり、「まだ自分はそこまで必要としていない」というかたには抵抗がある方も少なくないようです。

| 施設の種類 | 平均月額費用 |

|---|---|

| 有料老人ホーム | 25.6万円 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 17.3万円 |

| 一般賃貸住宅(一人暮らし) | 5万854円 |

「LIFULL介護 老人ホームの費用相場」参照

https://kaigo.homes.co.jp/market_price「LIFULL 一人暮らしの平均家賃はいくら? 全国平均と都内のエリア別に見てみよう!」参照

https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00186

高齢者というだけで入居を断られてしまう?!

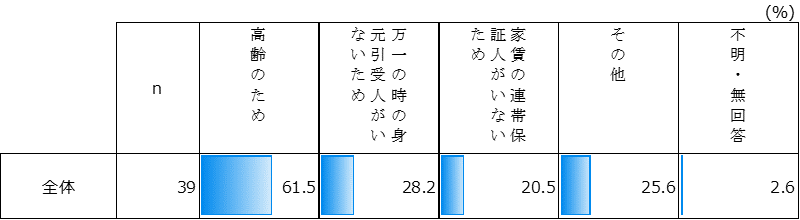

賃貸物件の入居を断られた理由の61.5%が「高齢のため」でした。

この理由で断られる場合、多くは「相談の余地なくNG」というのが現場で働く私の所感です。

この「相談の余地なくNG」というのは、実は管理会社が一律NGとしていることがあります。

理由としては物件管理の煩雑化を回避するためです。

しっかり状況を説明して相談すれば、オーナーの承諾をとってくれる可能性があるのです!

内閣府ホームページ

令和5年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果(全体版)HTML形式

第2章 調査結果の概要 – 3.住宅の状況 より参照

【なぜ難しい?】高齢者のお部屋探しの壁とは?

では、高齢者のお部屋探しにとって、どんなことが壁となりスムーズに契約ができないのでしょうか?

その点について触れていきましょう!

近隣トラブルの壁

他人同士が共同で生活する共同住宅では隣人トラブルがつきものです。

これは高齢者に限って発生するものではないというのが大前提ですが、

一方で高齢者が起こしてしまいがちなトラブルというものがあります。

高齢者が起こしてしまいがちなトラブルは?

騒音トラブル

人は年を重ねるごとに聴力が落ちてしまう傾向があります。

これは仕方のないことですが、聴力の減少に伴いテレビ等の音量の増加が考えられます。

ご本人にとってはテレビを快適に見るための音量なのですが、他の入居者にとっては生活に支障をきたす爆音…なんてこともあるのです。

病気等によるトラブル

例えば入居中に認知症があったしてしまった場合、夜中に徘徊してしまったり大きな声で叫んでしまったり、、

高齢者は病気を患う確率も高く、入居開始当初にはなかった症状により隣人との間にトラブルが起きてしまう可能性があります。

他にも考えうることはありますがこのような高齢者特有のリスクを考え、オーナーが貸し出しを渋ってしまうことがあるのも現実です。

支払い能力の壁

支払い能力については、高齢者に限らず基本的に全ての契約者に対して審査の対象となります。

ただ、高齢者だから審査が優遇されるということはあまりないので、保証会社やオーナーの定めた基準に沿って、支払い能力の有無が判断されます。

支払い能力はどうやって審査する?

社会人の場合は、「仕事による収入を元に、家賃の支払いを問題なく行えるか」を審査します。

高齢者の場合はどうでしょうか?

お仕事を現役でされている方も多くはないため、無職として審査を受けられる方がほとんどです。

その点で、高齢者にとって入居審査は難しいと言われております。

もし家賃を払えない場合はどうする?

もう少し具体的に考えていきましょう。

仕事による収入がない場合、家賃を払うということはお財布の中身は減る一方と考えられるのが一般的です。

貯蓄や年金等によってカバーできる可能性があれば良いですが、そうでない場合は入居しても家賃を支払えなくなってしまうのではないか?とオーナーが心配するのも無理はありません。

その場合、もし家賃を支払えなくなってしまった時を想定し、下記を考えます。

・代わりに払ってくれる人はいるか(連帯保証人)

・連帯保証人がいない場合は保証会社の利用ができるのか

これらの条件を満たせない場合、オーナーは貸してくれないと思って良いでしょう。

身元引受人の壁

高齢者の中には身寄りのない方も一定数いらっしゃいます。

この場合、入居中に万が一の事態が発生した場合にオーナーや管理会社はどうすることもできず、勝手に荷物などの処分ができないため、弁護士費用や法的な手続きに労力も費用も費やすこととなります。

身元引受人の重要性

上記のような状況を避けるため、身元引受人の存在は大変重要となります。

例えば、入居者である高齢者と連絡がつかなかったり、他の入居者へ迷惑をかけてしまった場合などに、緊急時の連絡先として「身元引受人」を用意する必要があります。

もちろん誰でも良いというわけではなく、大切な役割ですから、親族の中でも近しい方であることが理想的です。

オーナーや管理会社が、「2親等以内の親族で近くに住んでいる」ことを条件としている場合も多く、友人や知人ではOKをもらえないことがあることは事前に把握しておきましょう!

親族がいない場合は?

とはいえ、いない親族を捏造することはできないし、賃貸は借りなければいけない状況の方もいらっしゃると思います。

物件の選択肢という点では結構少なくなってしまいますが、状況を整理して交渉することでOKしてくださるオーナーもいるので、まずは不動産仲介業者に相談してください!

死亡リスクの壁

高齢者の入居には必ず頭をよぎってしまうのが「死亡リスク」です。

「なんと失礼な…!!」と怒られてしまうかもしれないですが、これは現実にたくさん起こっていることなのです。

本人もオーナーも怖い!昨今増加傾向の孤独死

「死亡リスク」と言っても、実は亡くなってしまうこと自体が問題ではありません。

正確にいうのであれば下記2点が多くの場合懸念点です。

- 孤独死による発見遅れ

- 死亡後の相続や遺品撤去など

「物件内での死亡」と聞くと「事故物件」を想像する方が多いのではないでしょうか?

事故物件になると「建物の価値の減少」や「次の入居者が見つからない」と言った結果に繋がります。

実は病死等でで普通に亡くなられただけでは事故物件とはなりません。

しかし、死後、発見までに時間が経過したことによって特殊清掃が必要となった場合は事故物件となります。

人が亡くなることはごく自然なことですが、亡くなった方が放置されることは良しとされない。ということです。

また、死後の財産の処分についてはかなり扱いが難しくなります。長くなるので詳細は省きますが、オーナーが勝手に処分することは法的にNGです。

そのため、相続人を探したり、届出を行ったりとやることがたくさんです。。

こう言ったリスクへの事前の備えが高齢者入居には必要となっております。

いざという時…オーナーが資産を守るために大事なことは?

死亡リスクへの大事な備えは以下です。

・死亡後の早期発見のための備え

・死亡後の連絡先の把握(相続人が理想)

逆にいえば、これらをしっかりと準備できていれば、高齢者の単身入居でもオーナーが承諾する可能性は十分にあるということになります!

【大丈夫!】高齢者でも賃貸を借りられる対策5選!!

すでに壁のご紹介の時に触れてしまいましたが、高齢者のお部屋探しは難しいものの、無理ではありません!むしろ仕組みを理解して計画すれば案外あっさり契約まで進むことも多いのです!

これ以降の記事では、抑えるべきポイントを5つご紹介します。

もし今お部屋探しを検討している方がいたら、ぜひ参考にしてみてください!

①「代理契約」で物件の幅を大幅拡大!

はい、すみません。

急に今まで微塵も触れなかった言葉をだしてしまいました。

順を追って説明しますので、ご安心ください!

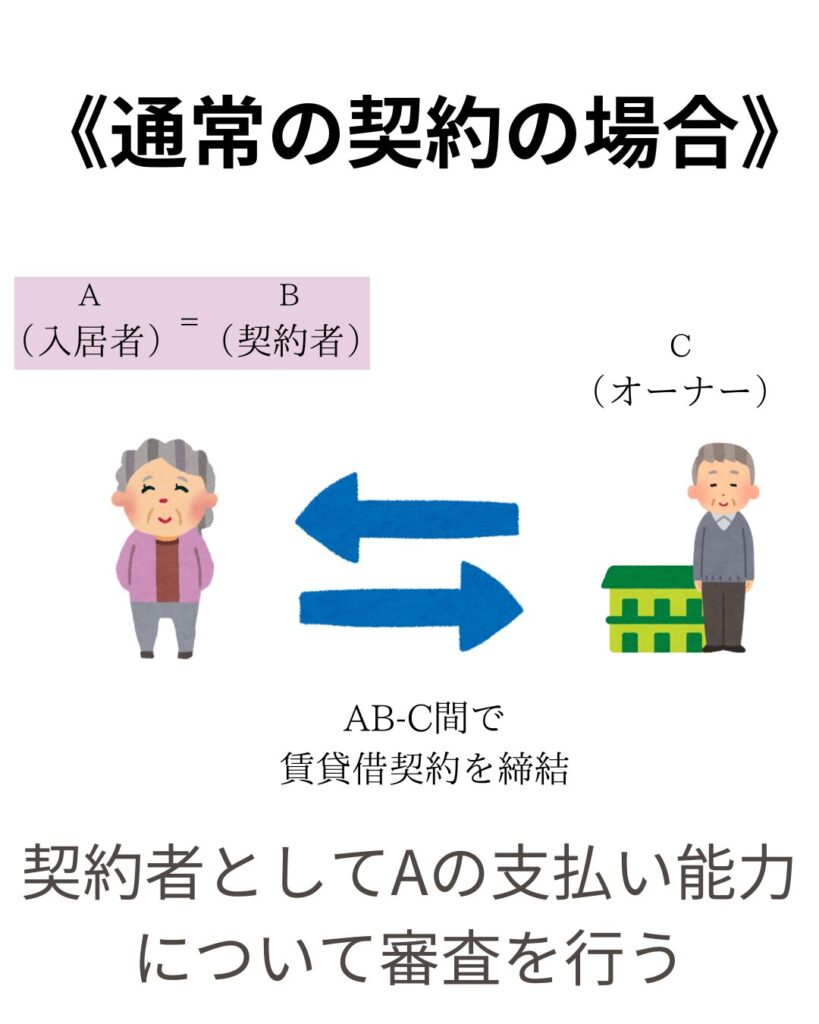

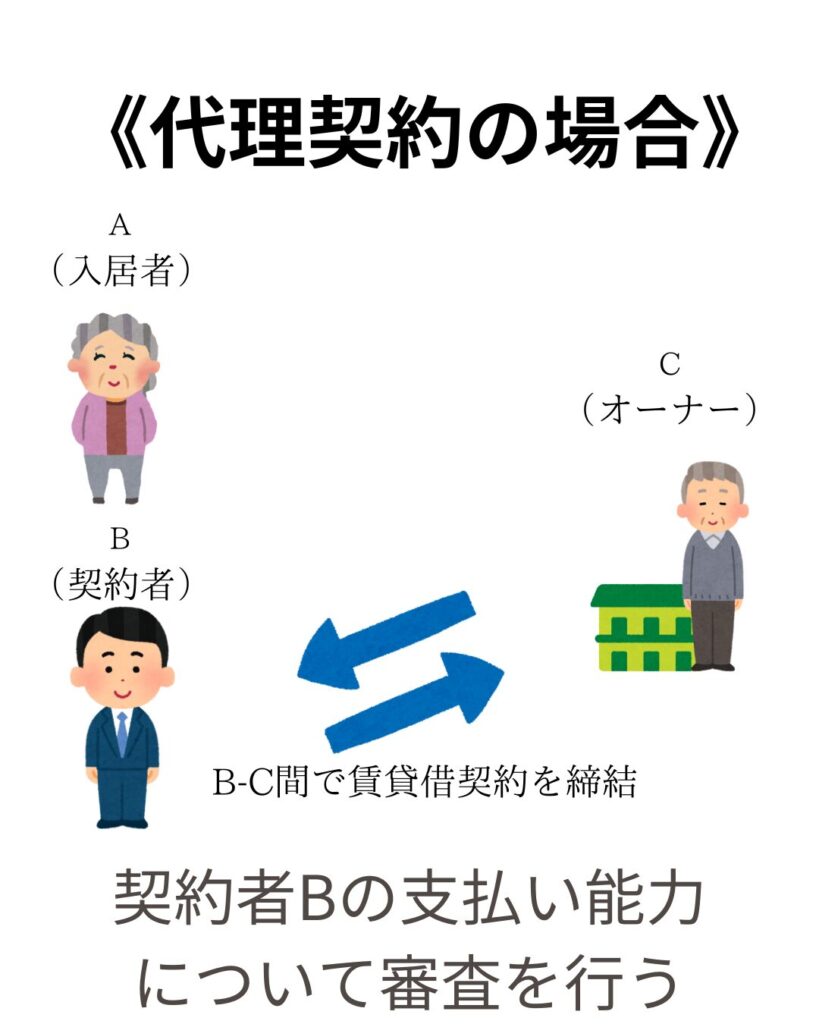

代理契約とは?

代理契約とは、入居者である高齢者(A)の代わりに親族等の別の方が契約者(B)となりオーナー(C)と賃貸借契約を締結することを言います。

下図はその関係図となります。

代理契約のメリット

・契約者が有職者の場合、その収入を元に入居審査を行うため、審査通過率が上がる

・契約者が親族の場合、死亡リスクにも同時に備えられる

・契約者から安定的に家賃を受領できる

代理契約のデメリット

・契約者には家賃の支払い義務があるため、現実的に了承する方が少ない

・A-B間の信頼関係がなければ成り立たない

・Bが賃貸の場合、収入から現在の賃料+入居物件の賃料を想定した審査となる

②家賃支払いができる根拠を証明しよう!

大家さんが最も気にする点と言っても過言ではないのが【家賃はしっかりと払ってくれるか】です!

お仕事をされていない方であれば、収入と支出だけで見ればマイナスですので、いつかは手持ちが無くなって家賃を滞納してしまうかもしれない。と考えるはずです。

そこで、「家賃は問題なく払えるぞっ!」というのを証明することが大切になります。

年金やアルバイトでもOK!

「収入のある方」というと、「正社員で長く勤めていて…」というようなイメージを持たれる方が非常に多いです。

ですが、賃貸物件の申込時における「収入」はそれ以外にも「アルバイトの給料」や「年金の受給額」も勘案されます。

そのため、非常勤で週に数日お仕事をされている方や、年金を受給されている方は、その金額を「収入」として物件に申し込むことができます。

※ただし、その収入額を元に家賃を払っていけるかの判断はオーナーの審査によります。

預貯金の残高もOK!

では、もし「収入」がない、もしくは希望物件の家賃に対して少ない場合はどうでしょうか?

家賃が高すぎる場合は入居NGになるかもしれないですが、そうでない場合、預貯金の残高を見せることでこの先払っていける人だと理解してもらえることがあります。

「じゃあ具体的にどれくらいの預貯金があればいいのか?」

これは私たち不動産会社にとって非常に難しく答えにくい質問となります。

なぜかというと、「預貯金の額の目安」は保証会社やオーナーなど審査を行う方の独自のルールがあるからです。

ですので、絶対的な数字ではないですが、私の経験上の目安をお伝えするにとどめます。

【家賃の2年分】

こちらが一つの目安です。賃貸の契約は2年間のものがほとんどですので、少なくとも最初の契約期間分の預貯金が手元にあるというのはオーナーから見て安心なのではないかと!

お仕事を今後される見込みの方(主に若年層の方)であれば半年分くらいは欲しいところです。

半年あれば、家賃分を稼ぐくらいの準備は大抵の方ができますので、資金が底をつくまでに対処ができるであろうと考えられます。

こちらはあくまで経験上の目安ですので、ノークレームでお願いします!

③保証会社を利用することを想定しよう!

高齢者のお部屋探しでは、親族の方がいらっしゃらない、もしくは連帯保証人にはなれない場合が多々あります。

また、親族といえど、頼みにくいなぁ…と感じている方も多いはず。

そこで検討すべきなのが「保証会社」の存在です。

保証会社とは?

保証会社とは、簡単にいうと「連帯保証人の代わりに家賃滞納時に肩代わりしてくれる会社」のことです。

(詳しく知りたい方は下記の記事をぜひ読んでみてください!)

保証会社には審査がある

保証会社を利用するには「審査」に通過しなければいけません。

実はこれこそが、高齢者の方にとって賃貸物件への入居が結構難しいとされている要因の一つなのです。

当たり前ですが、オーナーは安定した家賃収入が入ることを大切に考えております。

その安定した家賃収入のために保証会社との契約は欠かせない存在となります。

ですが、保証会社も家賃を支払えない可能性がある方とは契約をできないのです。

高齢者の方は一般的に収入がない方が多く、この保証会社の審査に通らないことが多いのです。。

審査通る保証会社はある!

とここまで不安になるような内容を書いてしまいましたが…

Don’t Worry!!(安心してください!!) ※2025年3月現在すでに若干古い

審査に通る保証会社は見つかります!(たぶん)

保証会社にもさまざまな種類があり、年齢制限のないものや、無職でも審査可能なところなど、

いわゆる「審査の緩い」と言われる会社が多数存在します。

もちろん100%審査に通過するものではありませんが、お客様のご協力を得てしっかりと対応すれば、どこかの保証会社には通過される方がほとんどです!

とはいえ、やみくもに審査にかけまくって、「審査に落ちた」と何回も聞かされるのは誰しも嫌ですし、時間がかかった割に希望のお部屋に入居できないという結果を招きます。

ある程度実践経験のある不動産屋であれば、審査の通過可能性を考えて物件を提案してくれますので、まずは正直に現状や過去のお話などを含めて相談してお部屋探しをするのが大事です!

④親族から「緊急連絡先」を用意しよう!

保証会社を使用する場合、連帯保証人は不要となることが多いです。

ですが、保証会社から契約者へ、連絡がつかない場合はどうしたら良いでしょうか?

例えば、滞納があって振り込んで欲しいが、電話が繋がらない、本人と話せない、と言った場合です。

そういった場合を想定して、保証会社との契約では必ず「緊急連絡先」という方を用意してもらう必要があります。

緊急連絡先と連帯保証人の違いとは?

「緊急連絡先」とはどんな存在なのでしょうか?

高齢者の賃貸契約においては「身元保証人」のような役割がイメージに近いです。

ご本人との連絡が取れない場合の連絡先としての役割のほか、万が一ご本人が亡くなられた場合の連絡先、としての役割、近隣トラブルなどが発生した場合の対応などが求められます。

似た存在で「連帯保証人(保証人)」と呼ばれる役割の方がいます。

緊急連絡先の役割に加えて「家賃債務の支払い義務」があることが決定的な違いです。

連帯保証人がベスト、でも緊急連絡先で十分?

「緊急連絡先」と「連帯保証人」ではどちらの契約をすることが望ましいのでしょうか?

近年の賃貸物件の市場では、保証会社の利用を義務付けていることがほとんどです。

そのため保証会社との契約締結を前提として、

①「緊急連絡先」のみで契約を進める

②「連帯保証人」を立てて契約を進める

この2パターンにつき、「物件の探しやすさと入居審査の通過率」に焦点を絞って考えたいと思います。

①「緊急連絡先」のみで契約

この場合、連帯保証人必須の物件は紹介できないですし、オーナーから見た家賃滞納時のリスク対策は保証会社のみとなります。

②「連帯保証人」を立てて契約

一方で連帯保証人を用意した場合、連帯保証人必須の物件も紹介することができ、オーナーから見た家賃滞納時のリスク対策は保証会社+連帯保証人の2本となります。

そのため、「連帯保証人」を立てて契約することができるのがベストな状態と考えて良いでしょう!

ですが、実際には「保証会社だけで良いとする物件が多い」こと、「連帯保証人をお願いするのはハードルが高い」ことを考えると、「緊急連絡先」のみで契約でも十分お部屋探しのスタート地点に立っていると考えられます!

親族が良いと言われる理由

高齢者の賃貸契約においては、契約終了時に相続の対応が必要になることがあるため、緊急連絡先であっても親族であることを条件とすることが多いようです。

親族ではない方(友人等)を緊急連絡先にした場合、契約者が亡くなったことによって契約が終了しても、私物の処理ができなくなったしまうことがあります。

その点親族や相続人が緊急連絡先や保証人としていることで、契約終了後の荷物の搬出などをお願いすることができるため、オーナーとしては安心材料となり、結果として入居審査の通過確率も向上することにつながります。

⑤見守りサービスを活用しよう!

最後にご紹介するお部屋探しのコツは「見守りサービスへの加入」です!

孤独死に対する対策は早期発見!

孤独死が問題視されている昨今ですが、オーナーとしては死後時間が経過してしまうことを恐れます。

改めてご説明すると、

発見が遅れ、腐敗が進んでしまった場合、臭いやシミなど様々な問題が発生し、特殊清掃が必要となります。その結果、事故物件となってしまうのです。

事故物件の資産価値は落ち、次の入居者が見つかるまでに時間を要します。

それを避ける唯一の方法が「早期発見」なのです!

見守りサービスとは

早期発見をするための方法をオーナーが行うのは簡単ではありません。

毎日物件に安否確認をしに行くわけにもいかないですし、郵便物が溜まっていないかなどチェックしようにも明らかに溜まっている状況と判断するためにはそれなりの期間が必要です。

そこで、入居者の生活リズムなどから、「もしかしたら亡くなっているかも?」というような異常値を検知するシステムが「見守りサービス」です。

見守りサービスの種類

見守りサービスはさまざまな企業からさまざまなタイプのものが提供されています。

この記事では、一部ですが、賃貸で導入されることの多い見守りサービスをご紹介しますのでぜひ頭の片隅に留めておいてもらえると嬉しいです!

訪問型

お部屋に人が定期的に訪れて安否確認を行う見守りサービスです。

イメージはしやすいかと思いますが、人が直接顔を見て安否確認を行いますので、下記のようなメリットがあります。

・安否のほか、顔色や病気の状況など潜在的な部分まで確認することができる

・コミュニケーションが生まれることで一人暮らしのストレスなどが和らぐ可能性がある

・訪問のタイミング以外は見守られることがない

一方でこのようなデメリットがあります。

・来客対応をしなければいけないのが煩わしい

・訪問頻度によっては早期発見にならないことがある

・訪問頻度を増やすことで高額となる

※参考サービス

「郵便局のみまもりサービス(高齢者見守り)」

https://www.post.japanpost.jp/life/mimamori/

オートコール型

定期的に自動音声電話で安否確認を行う見守りサービスです。

下記のようなメリットがあります。

・あらかじめ決められた時間・曜日で定期的な安否確認が行える

・比較的安価で見守りサービスを利用できる

・人と話す必要がないので、気分が乗らなかったり、体調が悪くても簡単に対応ができる

一方でこのようなデメリットがあります。

・電話対応をしなければいけないのが煩わしい

・安否確認のタイミングは電話に出られるように時間を調整するひつようがある

・自動音声による対応のため、細かな変化は察知できない

※参考サービス

「らいふコール」

https://anpi.lifedeli.jp/

電力会社型

電力会社による電気使用量の監視でそれまでの使用量と比較して安否確認を行う見守りサービスです。

下記のようなメリットがあります。

・特段準備するものがなく日常の生活で簡単に導入できる

・比較的安価や無料で見守りサービスを利用できる

・電力使用状況のデータの使用のため、家電設置などと比較してプライバシーに対して配慮がある

一方でこのようなデメリットがあります。

・電力会社を選ぶ自由度は落ちる(その会社と契約するか、指定される場合がある)

・電気使用料の安否確認のため発見が遅れることがある

・細かな変化は察知できない

※参考サービス

「でんきでミマモ」

https://www.hepco.co.jp/denki-de-mimamo/index.html#top

家電設置型

コンセント方のセンサーや電球などを室内に設置して安否確認を行う見守りサービスです。

下記のようなメリットがあります。

・簡単に室内に設置するだけで精度の高い見守りサービスが受けられる

・温度や湿度検知があり熱中症予防などができる

・家電の使用状況やドアの開閉など多くの情報を取得できるため早期発見につながる

一方でこのようなデメリットがあります。

・設備を導入、維持するための費用がかかる

・多くの情報がわかるサービスもあるため、プライイバシー面で嫌がる方もいる

・設備の交換などに対応する必要がある

※参考サービス

「かんたんみまもりプラグ」(コンセント型)

https://homeiot.kddi.com/plug/index.html

「クロネコ見守りサービス ハローライト訪問プラン」(電球型)

https://nekosapo-order2.kuronekoyamato.co.jp/mimamori.html

見守りサービスの導入はオーナー次第

ここまでさまざまな見守りサービスをご紹介してきましたが、契約者が自分で選んで加入するものではありません!

オーナーや管理会社が高齢者の受け入れに向けて事前に用意しているケースがほとんどですので、実際のお部屋探しの時は、オーナーが指定したサービスに同意して加入することとなります!

(家賃とは別途費用がかかります!)

まとめ

さぁ、かなりボリュームもりもりとなりましたが、、いかがでしたでしょうか?

私自身も最近案件を久々に担当することがあり、最新事情について学んだので共有させていただきましたのでご参考になれば幸いです。

オーナーは高齢者受け入れ向けた努力をしている

以前はオーナーは高齢者というだけでNGとしているところばかりでした。

超高齢化社会を迎え、人口減少による入居率の低下なども心配されている時代の移り変わりに伴い、オーナーの意識もどんどん変化してきています!

高齢者のニーズをしっかりと受け入れ、リスク対策をした上で賃貸経営される方が増えております。

高齢者の方々にとっては入居のしやすさが改善してきているということになります!

入居者とオーナーの信頼関係が大切

とはいえ、

オーナーは不安を抱えながら貸す

高齢者は慣れないサービスや聞き慣れない内容を理解して借りる

どちらもまだまだ手探りで試行錯誤しているはずです。

そんな状況で安心して賃貸契約を結び、暮らしていくために必要なのは【信頼関係】と私は感じています。

不動産会社選びはすごく大切!

不動産会社は、入居者とオーナーの、この信頼関係を正確に結ぶための役割を担っていると思っています!

なので、どちらか一方の偏見や先入観で物事を判断しなくて済むように、知識や経験を積んでいる!ハズ。。

少なくとも私はその理想のために日々勉強しておりますので、何かお役に立てることがあればお気軽にご相談ください!!